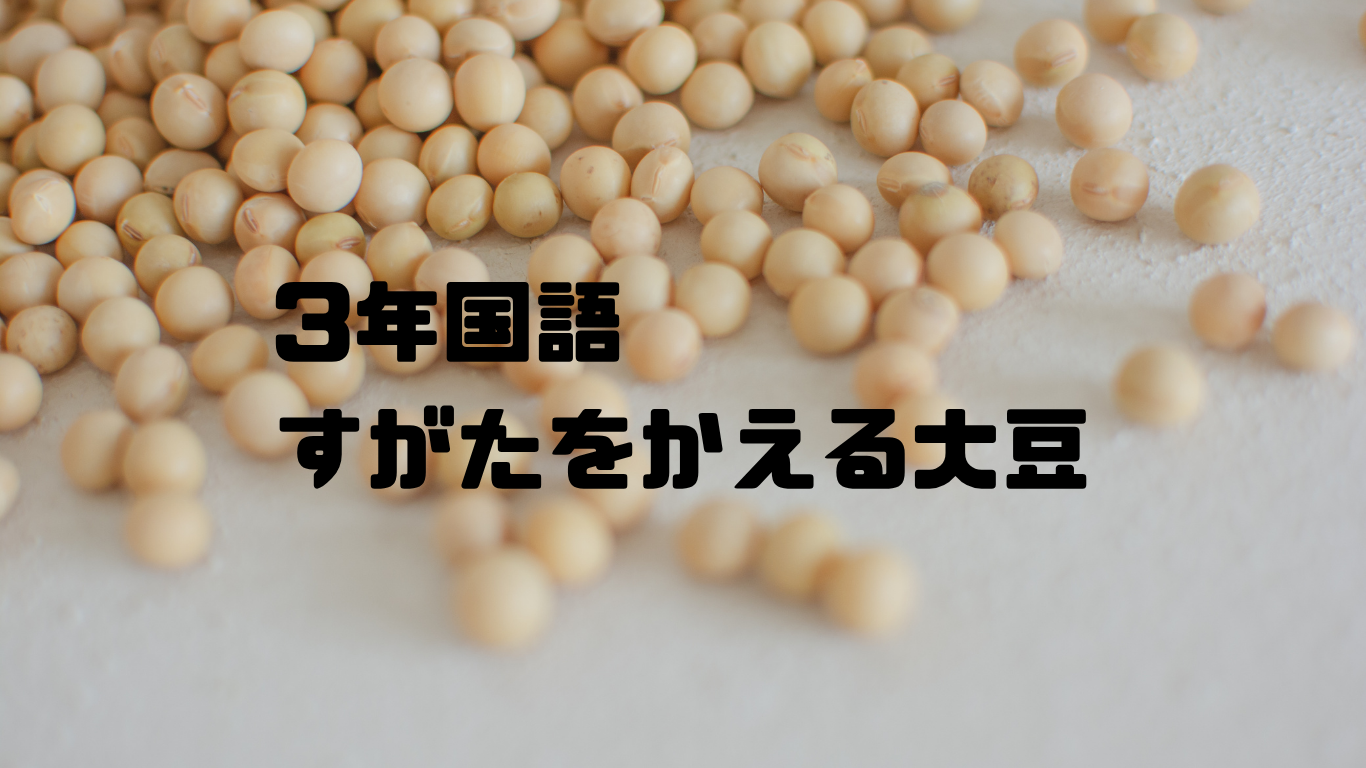

3年国語『すがたをかえる大豆』(光村図書)の単元に入る。

この説明文、構造はわかりやすいのだけど、内容がとても奥深い。

わたしは国語専門ではないので、こういう文章を読むと、国語指導に必要ない部分ばかり気になってしまう。

たとえば、スーパーで売られている乾燥大豆はまん丸。

でも、炒り豆や煮豆や枝豆はふっくらした豆型の粒。

これ、なんで?

とか

日陰で育てたもやしを食べるということは、枝豆の茎も食べようと思えば食べられるのか?

とか。

もう不思議があふれてきちゃう。

それくらい大豆という植物がきっと魅力的なんだな〜

この魅力が子どもたちと共有できたらいいなと、そんな気持ちも持って授業に臨みます。

もちろん、説明文の構造も少しレベルアップ。

初めての「問いの文がない説明文」!

問い=何について書かれた説明文なのか? なんの事例なのか?を自分で読み解かなくてはいけない。

これがなかなか、3年生には難しいのです。

そして事例が多い。

9種類の食品。

でも食品でカウントしていくと、国語の読みとしては混乱する。

だから、

5種類の工夫。

しかも最後の工夫は、工夫というよりその他枠。

加工じゃなくて育て方なんだもの。

やはり初回は乾燥大豆を1人一粒配って観察しようかな。

そこから、教室でもやし栽培でもしようかしら。